- 发布日期:2025-04-12 10:31 点击次数:125

原创 黄全愈 世界教育前沿

2024年04月04日 17:30 北京

某日,我在烟雨朦胧的江南某中学,看到叶圣陶先生的名言:“教是为了不教。”

后来发现,许多人把它看成素质教育的至理名言。比如,我指出美国天赋教育的精髓是自我教育:家长和老师在培养孩子的批判性思维、发现问题和解决问题的能力、自我管理的能力时,往往没有过多的说教,而是让孩子自己去观察,去体会,去分析,整理出能说服自己的想法,然后确定目标,制订达到目标的计划和步骤,并在实施中实现自我管理。

这时,人们往往会说:“这正是‘教是为了不教’。”

其实,恰好相反:天赋教育的自我教育之真谛是“不教是为了教”。

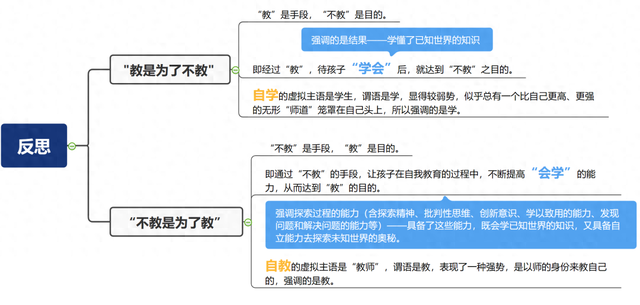

“教是为了不教”可分解成:“教”是手段,“不教”是目的。即经过“教”,待孩子“学会”后,就达到“不教”之目的。

“不教是为了教”也可分解成:“不教”是手段,“教”是目的。即通过“不教”的手段,让孩子在自我教育的过程中,不断提高“会学”的能力,从而达到“教”的目的。

这里涉及“学会”和“会学”这两个不同的概念。

“学会”强调的是结果——学懂了已知世界的知识。

“会学”强调探索过程的能力(含探索精神、批判性思维、创新意识、学以致用的能力、发现问题和解决问题的能力等)——具备了这些能力,既会学已知世界的知识,又具备自立能力去探索未知世界的奥秘。

已知世界的知识是可以教的,是可以通过教的手段从A传给B,又从B传给C的。

然而,人的能力,如发现问题和解决问题的能力、批判性思维能力、自我管理的能力、创造能力等,老师和家长是无法教给孩子的,人的这些会学的能力只能培养。

如果说“教是为了不教”强调的是自学,那么“不教是为了教”讲的则是“自教”(我根据英语自创的概念)。

刚来美国时,常思乡念亲。某日,我到一位教授家游泳,发现池边有一部手风琴,喜出望外,竟“赤膊上阵”,情不自禁地拉起“蓝蓝的天上白云飘……”

美国教授注意到我的指法不规范。我惭愧地说,是野路子,是自学的:“I learned it by myself.”

他似乎听不太懂。因为美国人不说“自学”,而说“自教”。也就是说,“自学”的英文是“taught myself”。直译是“教自己”。

汉语讲自学,英文讲自教。

我思考过自学和自教的差异,一直不得要领。直到写《培养智慧的孩子:天赋教育在美国》一书时,反复思考自我教育,才有所感悟。

自学的虚拟主语是学生,谓语是学,显得较弱势,似乎总有一个比自己更高、更强的无形“师道”笼罩在自己头上,所以强调的是学。

自教的虚拟主语是“教师”,谓语是教,表现了一种强势,是以师的身份来教自己的,强调的是教。

如果说“教是为了不教”表现了自学的最高境界,那么“不教是为了教”就体现了自教的最高境界。

我们需要常常反思:我们到底是培养收集观点的人,还是培养创造观点的人?这里提出的就是自学还是自教的分野。把观点收集起来,是为了学,至少初衷是为了学,被动式的目的性较强。而创造观点是自教——强势地敦促自己去创造观点——是手段性的再出发,进取性、攻击性强。这也是我一直强调的“素质教育的核心是培养创造力”的观点。

我反复强调过另一个观点:创造性无法教,只能培养!如果一定要说“创造性可以教”,也只能是自教。

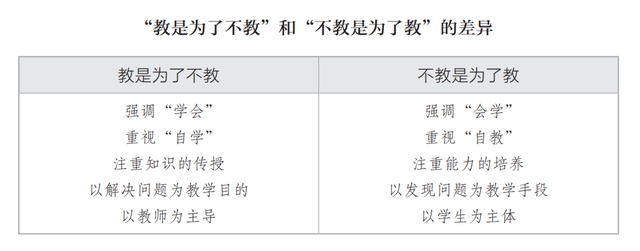

我们可以把“教是为了不教”和“不教是为了教”的一些差异列举如下。

如果我们能正确理解“教是为了不教”——教的量要适当,方式要适中,以至可以达到不教,即自学的目的——那么,我们就可以在“教是为了不教”的基础上,达到“不教是为了教”的飞跃,达到从自学到自教的否定之否定的飞跃。